从“亿度千秒”到“时间称王”,全球能源霸权争夺战谁主沉浮?

“中国刚创纪录25天,法国反手甩出1337秒!”——2025年2月,全球核聚变领域上演惊天逆转。法国WEST托卡马克装置以22分17秒的等离子体维持时间,将中国“人造太阳”EAST的1066秒纪录提升25%。但戏剧性的是,法国实验温度仅5000万度,不及中国1亿度的一半。这场“时间与温度”的巅峰对决,究竟是技术路线的分野,还是能源革命的殊途同归?当人类距离“人造太阳”仅一步之遥,中法较量背后藏着怎样的能源霸权暗战?

技术突破:时间VS温度的双轨竞赛

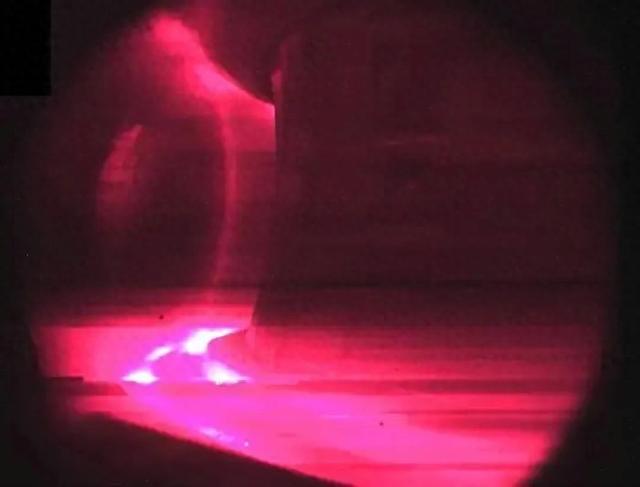

法国WEST装置的1337秒纪录,标志着人类首次将核聚变等离子体稳定维持超过20分钟。通过2兆瓦加热功率和磁约束技术,法国团队成功将氢等离子体“封印”在环形装置中,并验证了钨材料在极端辐射下的耐久性。这一成果为国际热核聚变实验堆(ITER)的工程实践铺平道路,后者正是由中、法、美、日等35国共同建造的全球最大核聚变项目,计划2025年底产生首个等离子体。

而中国的EAST装置则在1月20日实现1亿摄氏度1066秒的“高质量燃烧”,温度达到太阳核心的7倍,验证了高约束模稳态运行的可行性。这种“高温短跑”策略,旨在突破聚变点火的核心门槛——只有当温度超过1亿度,氘氚核才有足够动能克服斥力发生聚变。中国科学院团队为此攻克了等离子体边界控制、超导磁体动态性能等世界级难题,专利数量近2000项。

这场看似“各擅胜场”的竞赛,实则暴露技术路线的深层博弈:法国选择“低温长时”路径,侧重工程化验证;中国专注“高温突破”,直指聚变物理极限。正如核聚变专家所言:“法国在教人类如何与等离子体共存,中国则在挑战自然法则的边界。”

能源暗战:从实验室到地缘政治的升维

核聚变技术的战略价值,早已超越科学范畴。法国凭借WEST和ITER双核心布局,试图抢占“欧洲能源枢纽”地位。CEA基础研究主任Anne-Isabelle Etienvre直言:“WEST的突破让法国在ITER时代占据先机。”而中国则通过EAST的持续迭代,推动“磁约束聚变路线图”,计划建设世界首个聚变示范电站,剑指2060年碳中和目标。

这场竞赛的赌注堪称天文数字:法国WEST单次实验耗资数百万欧元,中国EAST年度预算超10亿元,而ITER项目总投入已达200亿欧元。但回报更为诱人——1克氘氚燃料释放的能量等同11吨煤,且无长效核废料。若商业化成功,主导国将重塑全球能源秩序,其影响力不亚于石油美元体系的重构。

未来悬念:商业化黎明前的至暗时刻

尽管突破频传,核聚变仍面临三重“死亡谷”:

1. 能量增益困境:目前所有实验均未实现“Q>1”(输出能量超过输入),法国WEST的2兆瓦加热功率仅维持等离子体,未产生净能量;

2. 材料极限挑战:1亿度高温下,任何材料都会瞬间汽化,中国通过主动冷却技术将第一壁温度控制在2000度以下,但量产化仍存疑;

3. 经济性魔咒:即便突破技术瓶颈,聚变电站建造成本预计是裂变堆的3倍,电价竞争力存疑。

对此,中法选择截然不同的破局策略:法国依托ITER多国协作,分摊风险;中国则加速推进“工程实验堆”,计划2035年建成示范电站。而私营企业正悄然入场——英国托卡马克能源公司已融资1.17亿英镑,试图用模块化设计弯道超车。

结尾:

当法国1337秒遇见中国1亿度,这场“冰与火之歌”奏响的不仅是科学狂想,更是文明进阶的冲锋号。从实验室的毫秒之争,到能源霸权的世纪赌局,人类正站在核聚变商业化的十字路口。或许正如ITER总干事所言:“我们不是在建造反应堆,而是在铸造打开太阳的钥匙。”

今日话题:

你认为核聚变商业化还需多少年?中国该继续冲击高温纪录,还是转向工程化落地?评论区留下你的高见!

转载请注明来自湖南百里醇油茶科技发展有限公司,本文标题:《法国核聚变1337秒新纪录!中国为何在1亿度下败北?》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号

核聚变研究是一项具有挑战性的技术,中国在高温超导磁体和反应堆方面的突破也有望在未来取得更大的进展!💪🔥

😄